Ils se sont tus, alors qu’ils avaient un livre dans les mains

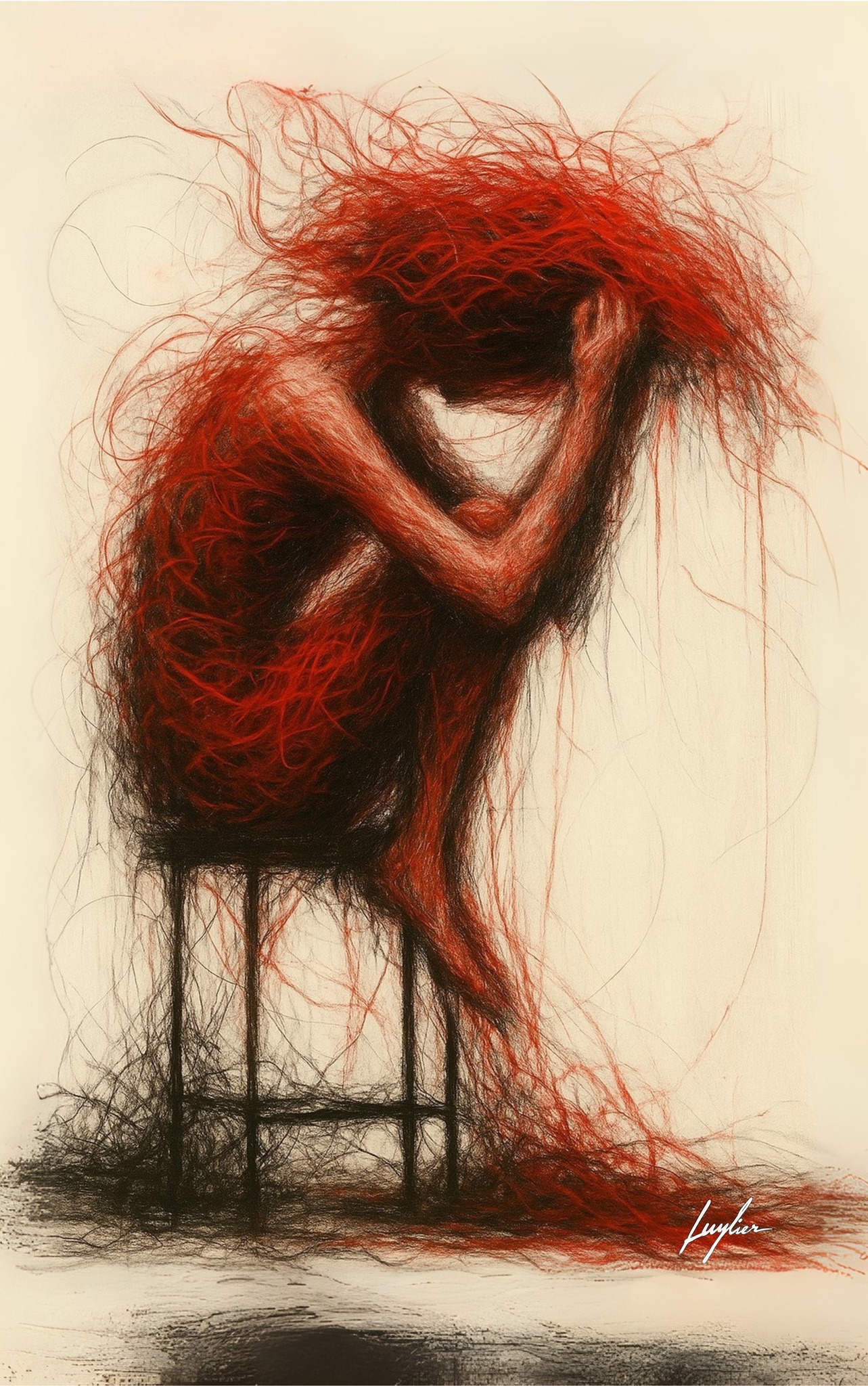

On croyait les enfants à jamais protégés par la lumière des mots. On les imaginait, le cartable trop lourd et les rêves trop vastes, s’asseoir dans le souffle d’une bibliothèque pour écouter battre le cœur ancien des histoires. Mais le dernier rapport du Centre national du livre est venu poser un silence froid sur cette croyance : la jeunesse lit de moins en moins. Moins par paresse que par épuisement. Moins par rejet que par solitude.

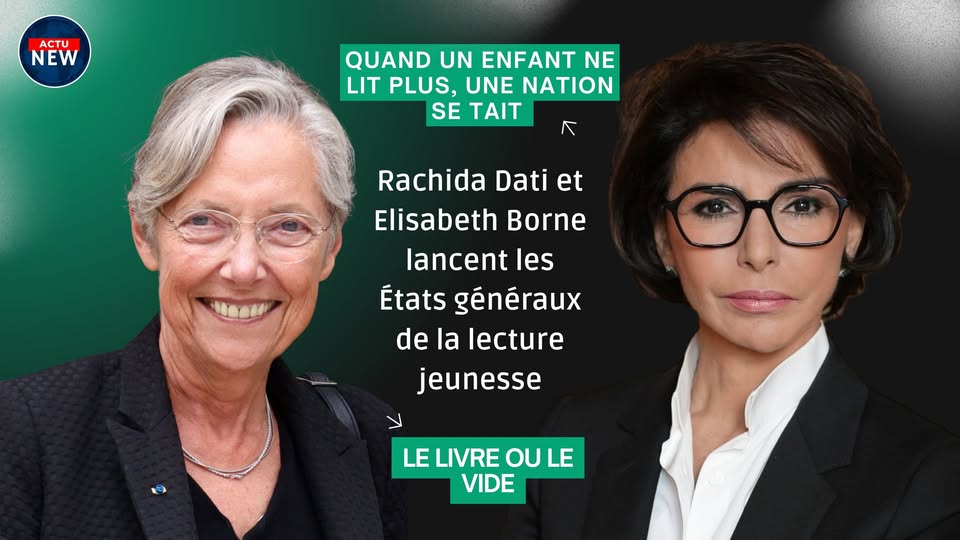

Ce jeudi, depuis la médiathèque de Suresnes, Rachida Dati et Élisabeth Borne ont tenté d’ouvrir une brèche dans ce silence, en lançant les États généraux de la lecture jeunesse. Non pas un colloque de plus, mais une tentative de sauver ce qui reste de fragile dans l’âme d’un pays : l’amour de lire.

Ce n’est pas un simple « plan lecture » que l’exécutif engage, mais un combat culturel contre la spirale de la désaffection. Car lire n’est pas une activité comme une autre : c’est l’acte fondateur d’une pensée libre, d’une intériorité, d’une dignité. Dans une société où l’écran dicte le rythme et où la dopamine des notifications sculpte les esprits, la lecture est devenue un espace de résistance.

Un comité de pilotage, présidé par Nicolas Georges, directeur du service du livre et de la lecture au ministère de la Culture, aura pour tâche de dresser un diagnostic précis et d’identifier des leviers d’action concrets et rapidement déployables. La mission est immense. Elle exige de rendre le livre accessible, désirable, de redonner à l’école le rôle de passeur de lectures qui forment l’intelligence du cœur et la rigueur de l’esprit.

Rappelons les faits : selon l’étude du CNL, un adolescent sur deux ne lit plus par plaisir, et 84 % des jeunes affirment que leur usage du téléphone portable a réduit leur temps de lecture. Ces chiffres ne sont pas des statistiques anodines : ils dessinent le visage d’une génération qui perd le lien avec la lenteur fertile, avec l’imaginaire, avec le langage qui sauve.

Il ne s’agit pas de faire la guerre aux écrans, mais d’apprendre à nos enfants qu’il existe une joie dans la solitude d’un livre, que dans la lecture se cachent des continents intérieurs où ils peuvent devenir puissants, lucides et tendres à la fois.

Rachida Dati a parlé de “réconciliation avec la lecture”. Élisabeth Borne a souligné l’urgence d’une action “pour le destin éducatif et culturel de la jeunesse”. Mais au-delà des discours, ce sont des bibliothèques qu’il faut remplir, des parents qu’il faut accompagner, des enseignants qu’il faut soutenir, et surtout des enfants qu’il faut écouter, pour comprendre pourquoi ils s’éloignent du livre.

Il faudra du courage pour affronter les inégalités d’accès, pour redonner aux librairies leur place dans la cité, pour intégrer la lecture dans un quotidien saturé de sollicitations numériques. Il faudra convaincre que lire n’est pas un luxe mais un droit.

Car un pays qui ne lit plus est un pays qui se tait. Or un enfant qui se tait est un enfant qui s’éteint.

Il y a urgence à allumer de nouveau la lampe de chevet dans les chambres d’adolescents, à redonner aux livres leur pouvoir de consolation et d’insurrection silencieuse. Si ces États généraux réussissent, ce ne sera pas uniquement pour sauver les chiffres de la lecture : ce sera pour sauver ce qui en nous désire le monde.

Parce qu’au fond, chaque livre qu’un jeune ouvre est une petite promesse de liberté.