Incendie aux Pennes-Mirabeau : quelles causes, quels enjeux et quelles leçons tirer ?

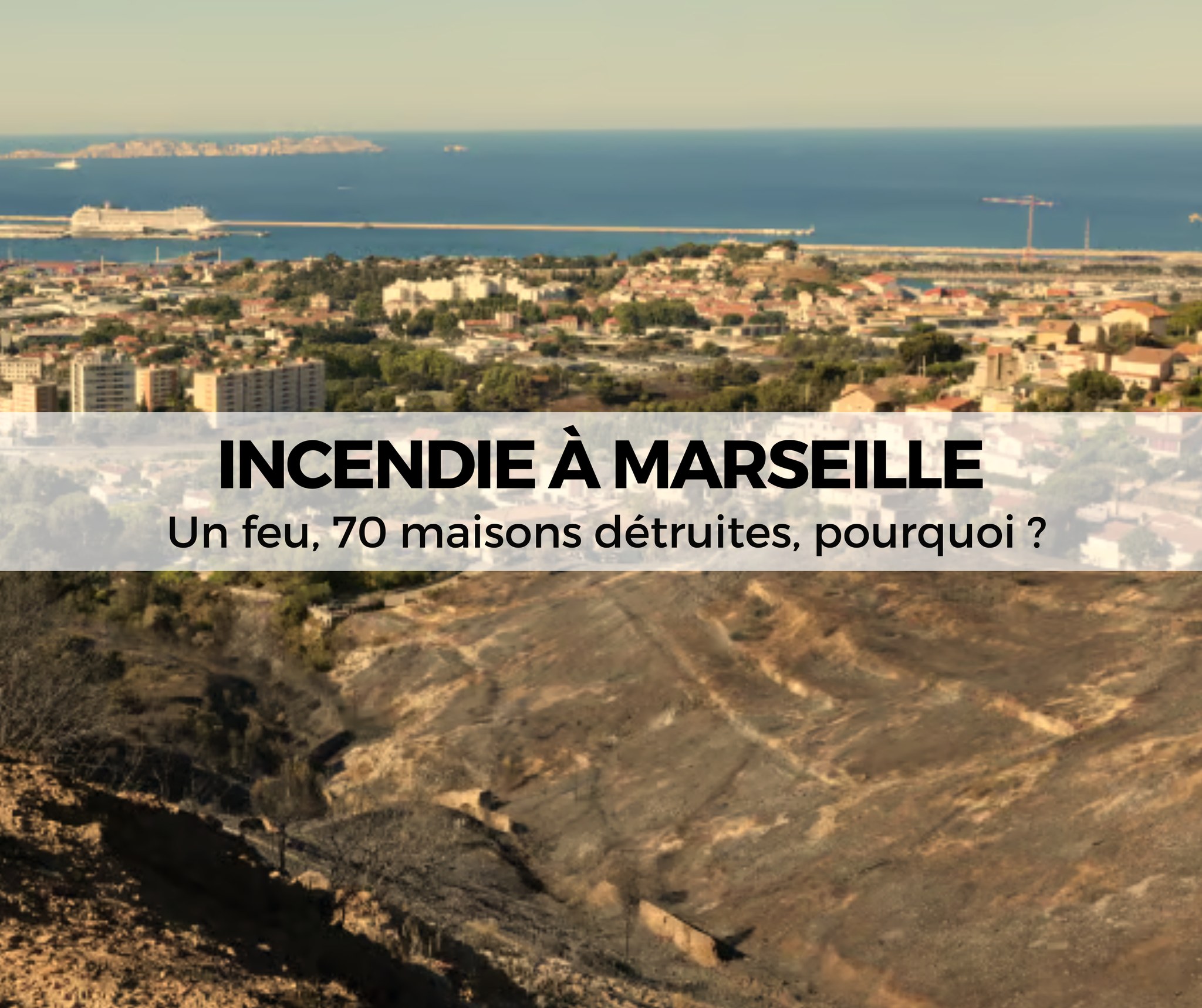

L’incendie majeur qui a ravagé plus de 750 hectares entre Les Pennes-Mirabeau et le 16ᵉ arrondissement de Marseille le mardi 8 juillet est désormais clairement identifié comme d’origine accidentelle. Le procureur de la République d’Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, a confirmé que le sinistre est parti d’un véhicule en feu sur l’A55, sans caractère criminel, mais ses conséquences humaines et environnementales appellent une réflexion profonde sur les risques d’incendie en contexte de sécheresse et de vent violent dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

1️⃣ Origine confirmée : un véhicule en feu sur l’autoroute

Le feu s’est déclenché après que le conducteur, apercevant de la fumée blanche sous le capot, s’est arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence avant de constater des flammes et d’appeler immédiatement les secours. La voiture a pris feu totalement, et le mistral violent (rafales de 60 à 80 km/h) a immédiatement propagé les flammes à la végétation sèche environnante.

Ce scénario est fréquent :

-

Selon le rapport « Causes des incendies de forêt en région PACA » de l’ONF, 90 % des incendies sont d’origine humaine, dont 25 à 30 % liés à des accidents (étincelles, mégots, véhicules en feu).

-

La sécheresse de l’été 2025, combinée aux fortes températures dépassant 34°C dans la région marseillaise cette semaine, a aggravé l’inflammabilité des zones de garrigue.

2️⃣ Un sinistre aux conséquences lourdes

L’incendie a détruit ou endommagé :

-

Plus de 750 hectares de garrigues et forêts.

-

70 maisons touchées, dont 10 totalement détruites, notamment dans les quartiers de la Gavotte et des Cadeneaux.

-

De nombreuses routes ont été coupées, notamment l’A55 et l’A7, entraînant des perturbations majeures sur le trafic et l’évacuation de plusieurs quartiers à titre préventif.

-

Des lignes électriques ont été coupées pour sécuriser les interventions des pompiers.

Heureusement, aucune perte humaine n’est à déplorer, bien que plusieurs pompiers aient été légèrement incommodés par des fumées.

3️⃣ Pourquoi le feu s’est propagé si vite ?

Trois facteurs principaux :

-

Sécheresse structurelle : le déficit pluviométrique en PACA depuis mai 2025 a rendu les sols et les végétaux hautement inflammables.

-

Le mistral violent qui a projeté des brandons sur plusieurs kilomètres, déclenchant de nouveaux foyers secondaires.

-

L’urbanisation en zones interface forêt-habitat : plus de 40 % de la population régionale vit en zone exposée au risque incendie (source : SDIS 13), complexifiant la lutte contre les feux et augmentant le risque de dégâts matériels.

4️⃣ Les réponses et enseignements

🔹 Intervention des pompiers :

-

Plus de 850 sapeurs-pompiers mobilisés, avec l’appui de Canadairs et Dash.

-

Stratégie de défense des points sensibles (habitations, axes routiers, infrastructures électriques).

-

L’incendie a pu être déclaré « fixé » mercredi 9 juillet à 16h, mais la surveillance reste active en raison des reprises possibles.

🔹 Prévention indispensable :

Cet incendie illustre l’urgence :

-

De renforcer les contrôles techniques des véhicules, car un incident moteur peut se transformer en catastrophe.

-

De dégager les abords des routes de la végétation inflammable, comme le prévoient les OLD (Obligations Légales de Débroussaillement).

-

De généraliser les alertes anticipées aux populations via le système FR-Alert, activé lors de cet incendie, pour une meilleure évacuation.

5️⃣ Une crise qui préfigure l’avenir

Avec le réchauffement climatique, la région PACA est exposée à des saisons incendiaires plus longues et plus intenses :

-

Météo-France prévoit une augmentation de 30 % de la durée des périodes à haut risque d’incendie d’ici 2050.

-

Le croisement entre la mobilité humaine et l’aridité rend ces incendies accidentels plus fréquents, nécessitant une co-responsabilité des usagers, des collectivités locales et des gestionnaires des infrastructures.

L’incendie aux Pennes-Mirabeau est d’origine strictement accidentelle, sans dimension criminelle, mais ses conséquences démontrent la vulnérabilité accrue des zones méditerranéennes face au risque incendie. Cet événement doit devenir un point d’inflexion pour renforcer la prévention des incendies dans les zones d’interface, améliorer la sécurité des infrastructures routières, et sensibiliser les usagers aux risques de feu en période de sécheresse et de vent violent.

Cet incendie est une alerte supplémentaire : la lutte contre les feux de forêt en France passera autant par la prévention technique et collective que par l’adaptation aux changements climatiques désormais tangibles.